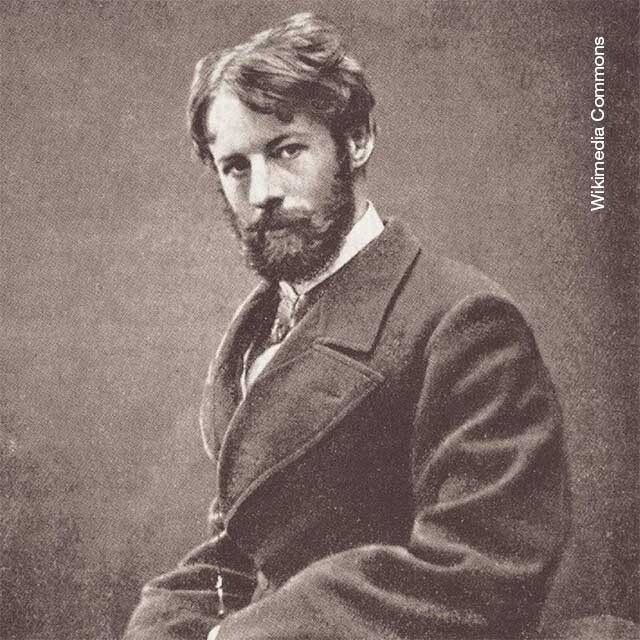

Vor 157 Jahren wurde Wilhelm von Gloeden in Völkshagen, Mecklenburg, geboren, mit vollem Namen Wilhelm Iwan Friederich August von Gloeden. Er war ein deutscher Fotograf, der hauptsächlich in Sizilien arbeitete. Er gilt als einer der Pioniere künstlerischer Aktfotografie. Berühmt wurde er durch seine Akte sizilianischer Knaben mit antikisierenden Requisiten und Kostümen, die eine arkadische Idylle suggerieren sollten.

Von Gloeden studierte Kunstgeschichte und Malerei in Rostock und Weimar und pflegte eine leidenschaftliche Liebe zum Theater. Ein schweres Lungenleiden führte dazu, dass er 1877 nach Taormina in Sizilien übersiedelte. Hier schloss er Freundschaft mit dem Bürgermeister von Taormina, dem deutschen Maler Otto Geleng. Dies und sein im Vergleich zur äußerst armen Bevölkerung Süditaliens beträchtlicher Reichtum mögen erklären, warum seine Homosexualität und deren offensichtliche Ausprägung in seiner Arbeit von den Einheimischen toleriert wurde.

Gloeden seinerseits fand sich in einem Italien, das in seinen Augen ein Ideal der Antike wieder aufleben ließ: „Die Lektüre von Homer, von Theokrits Gedichten in Sizilien regten meine Phantasie an. Felsen und Meer, Berge und Täler erzählten mir von arkadischen Hirten und vom Polyphem“. Auch das unverkrampfte Verhältnis der Bevölkerung zur Nacktheit (damals waren Kinder oft nackt in der Öffentlichkeit zu sehen) mag für ihn eine Erlösung von der deutschen Körperfeindlichkeit und Prüderie gewesen sein.

Neben den Knabenakten, mit denen

Gloeden 1880 begann, fertigte er auch Porträtstudien der örtlichen Landarbeiter und fotografierte Landschaften. Seine Arbeit wurde durch Ausstellungen u.a. in London und Berlin schnell in ganz Europa populär. Taormina entwickelte sich indessen zu einem Treffpunkt des europäischen Hochadels, von Industriellen und Künstlern, insbesondere von Homosexuellen, die hier ihre sexuelle Leidenschaft eher ausleben konnten als zu Hause.

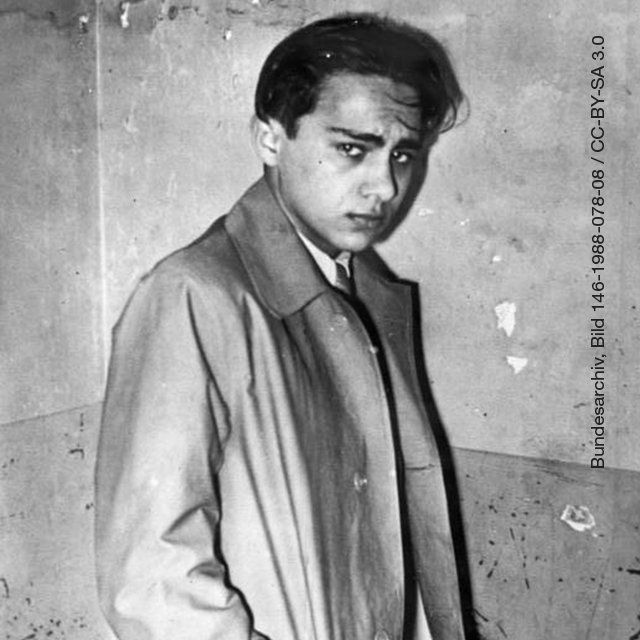

Etwa um die Jahrhundertwende begann das Geschäft mit Postkarten, das weiter zur Berühmtheit Gloedens beitrug. Der Großteil seines Werk stammt aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Während des Krieges musste er das Land verlassen, nach seiner Rückkehr 1918 fotografierte er nur noch wenig. Bei seinem Tod hinterließ Gloeden sein Werk seinem Assistenten Pancrazio Bucini.

Aus moderner Sicht sind Gloedens Fotografien durch die kontrollierte Nutzung des Lichts sowie die häufig eleganten Posen seiner Modelle interessant. Er war zudem der erste Fotograf, der mit Körperschminke (einer Mischung aus Milch, Olivenöl und Glyzerin) arbeitete, um die oft unreine Haut seiner Modelle zu kaschieren. Gloeden arbeitete ausschließlich mit Plattenkameras, die eine lange Belichtungszeit erforderten. Das bedeutet, dass seine Fotografien sorgfältig inszeniert werden mussten. Dies mag zu der großen, fast archaischen Ruhe beigetragen haben, die seine Fotografien oft ausstrahlen. Er war einer der ersten Fotografen, die Aktaufnahmen im Freien machten, was erst um die Jahrhundertwende populär wurde.

Gloeden hinterließ etwa 3.000 Fotografien, von denen der größte Teil von der italienischen Polizei unter Mussolini als pornografisch vernichtet wurde. Heute findet sich ein Teil seiner Arbeiten in süditalienischen Museen, der Großteil jedoch dürfte bei privaten Sammlern untergekommen sein.

In den 1960er Jahren wurde Gloeden im Zuge der sexuellen Revolution wiederentdeckt. Seine Fotografien wurden unter anderem 1977 auf der documenta 6

in Kassel ausgestellt. Künstler wie Robert Mapplethorpe, Cecil Beaton, Andy Warhol und Bruce Weber schätzten und sammelten seine Fotografien. Ein Gutteil der schwulen Nachkriegsfotografie zeigt den Einfluss Gloedens. Bis heute führen Ausstellungen seiner Werke allerdings auch zu Irritationen und Auseinandersetzungen. So warf beispielsweise 2008 das Jugendamt Memmingen zur Eröffnung der Gloeden-Schau in Memmingen dem Kulturamt einen zu leichtfertigen Umgang mit dem Thema „Knabenliebe“ vor und kritisierte einen zu sorglose Einstellung zu einem Künstler, der das gleiche tue, was „heutzutage Pädophile und Päderasten in Thailand und Kambodscha tun“. Kunsthallen-Chef Joseph Kiermeier-Debre nannte diese Anschuldigungen ungerechtfertigt und teilweise „infam“. Bundesweit stieß die Schau auf großes Interesse.